Linux 설치

CentOS 7

이 메뉴에 나오는 Install CentOS 7은 CentOS 7 설치 페이지이다.

Test this media install CentOS 7은 설치 이미지 검사 후 CentOS 7 을 설치한다는 것

Troubleshooting은 발생한 문제를 해결하는 것이다.

한국어로 설정

클라이언트랑 서버랑 구분할줄 알아야함 클라이언트는 쓰는 사람이기때문에 쉽게쉽게 설치가 가능해야 쓴다. 서버는 엔지니어들이 필요한 운영체제를 다운받아서 쓸줄 알아야한다.

여기서 날짜 및 시간은 정확하게 세팅이 되어야한다.

로그기록이 남는데 그게 엇갈린다면 어려워지기 때문 보통은 NTP라는 시간서버를 동기화시켜준다.

NTP는 시간정보를 주는 서버로 만약 인터넷 연결이 불가한 상황에서는 수동으로 한다면 오차가 생길 수 있기 때문에 해서는 안되고 NTP서버를 DMZ에 생성을해서 DMZ랑 동기화를 시켜서 NTP를 맞춘다.

설치 소스는 장치 sr0는 cd/dvd파일의 이름이다. 우리같은경우는 cd/dvd룸이 하나 있는 것 실제 네트워크에 연결해서 특정 운영체제를 설치하는것도 가능하다.

소프트웨어 선택은 서버를 하고싶으면 그에 맞는 소프트웨어를 설치를 해줘야한다.

그에 따라 기본환경을 최소한으로 자동설치하게끔 하는 것 (롤을 하고싶은데 윈도우만 깔린다고 되는게 아니라 롤을 깔아야하는 것처럼)

최소 설치 빼고는 거의 쓰지않는다.

서비스를 제공해야하는 입장에서 내가 평소에 보지못했던 프로그램이나 프로세스가 올라오면 의심부터 해봐야한다.

내가 모르는 부분에서 취약점이 생기기 때문에 보안사고가 일어남 그렇기 때문에 저걸 쓰게 되면 뭐가 같이 깔릴지 확인을 해줘야하기 때문에 기본설치만 하고 필요한 그때마다 추가해서 쓰는게 베스트이다.

시스템의 설치대상을 들어오면 여기는 한번은 꼭 들어와야한다.

가상머신 만들 때 하드디스크를 만들었는데 그걸 20GB로 만들었다 그게 목록에 나오는 것 이름이 sda이다. 여러개를 장착했다면 여러개가 목록에 나온다.

파티션 설정 물리적인 하드디스크를 논리적으로 분할한 것 윈도우로 생각하면 C드라이브 D드라이브 같은 느낌

나누는 이유는 목적성에 맞게끔 데이터를 분리하기 위해서이다.

만약 윈도우로 예시를 든다면 C드라이브는 프로그램이나 운영체제, D드라이브는 일반적인 데이터들을 설치하는 편인데 포맷을 해야할 때 C드라이브만 포맷을 하고 재설치 하기 때문에 파티션을 나눈다.

파티션을 나누는 방식도 여러가지로 나뉜다.

가장 일반적인 형식중 두가지는 MBR방식과 GPT방식이 있다.

MBR은 고전 GPT는 신기술 느낌인데 MBR을 기본으로 함 근데 단일데이터2.3테라 이상은 인식을 못하기때문에 GPT가 나옴 디스크 가상화 방식에는 LVM과 RAID가 있다.

LVM은 물리적 디스크를 논리적인 그룹으로 만들고 논리적인 디스코로 분할하여 사용 확장이 자유롭기 때문에 유연성이 뛰어나다. 파티션을 자동으로 설정한다고 하면 LVM으로 설정된다.

SWAP은 가상메모리로 RAM에서 안쓰는 프로세스를 창고에 넣어 놓은 느낌으로 사용이된다. 이것이 용량이 크다고 마냥 좋은것은 아님

시스템에 네트워크& 호스트이름

아래에 호스트 이름을 Linux-1로 바꿔줌 이것은 식별하기 위한 이름

이더넷을 누르고 설정을 누르면 연결되어있는 네트워크의 설정을 할 수 있게된다

일반으로 넘어와서 사용 가능하면 자동으로 이 네트워크에 연결에 체크를 해준다. 이 시스템이 껏다 켜졌을 때 해당 인터페이스를 자동으로 활성화 시킨다. 이게 체크가 안되어있으면 수동으로 켜줘야함

따로 IPv6는 사용을 안하기 때문에 무시로 바꿔주고 IPv4로 온다.

자동으로 하게되면 IP를 자동으로 설정해주기 때문에 수동으로 바꿔주고 Add를 눌러 주소를 추가해준다.

DNS서버는 8.8.8.8로 구글이다.

이렇게 네트워크 설정이 되었으면 아까 들어갔던 날짜&시간으로 들어가서 연결되어있는지 확인을 해줘야함

설치하기 누르면 암호를 설정하는 창이 나오게 되는데

관리자계정과 일반계정을 두개로 구분하고 해야함

ROOT암호를 '1'로 설정을 해주었다. ROOT 계정은 원하는 모든걸 할 수있다. 그렇기 때문에 ROOT계정이 털리게된다면 큰일나게된다.

암호를 설정 후 재부팅을 누르게 되면 이런 화면이 나온다.

이런 화면이 나온다면 일단 기본적인 설정은 끝나게되었다.

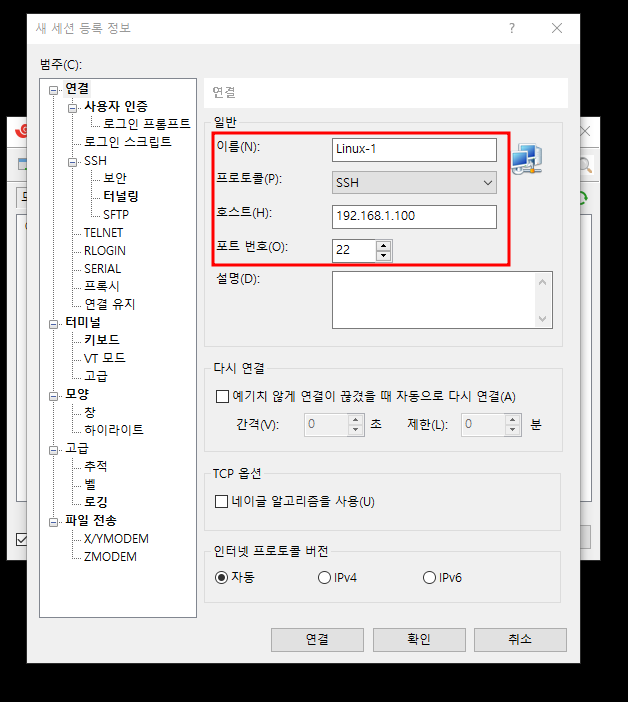

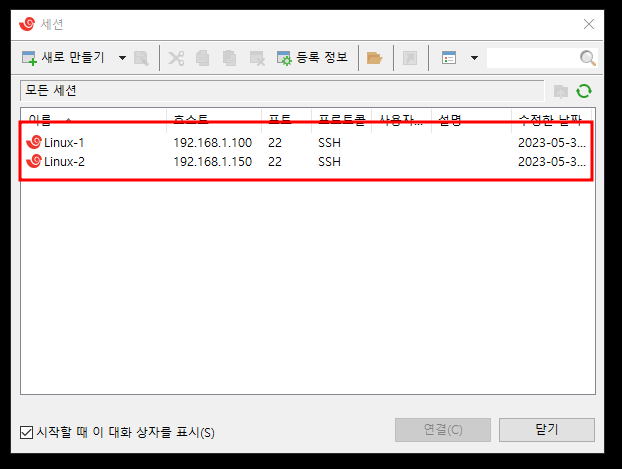

Xshell은 원격접속 프로그램이다 그대로 접속하게 되면 폰트나 보기 불편하기 때문에 Xshell에서 한다. 여기서 새로만들기로 만들어주고 호스트에는 IP주소를 적어줌

Linux-2도 똑같은 방법으로 만들어준다.

Linux-1에 연결하기 누르면 수락 및 저장을 꼭 해준다.

사용자 이름을 root로 지정하고 암호를 1로 입력 후 접속한다.

똑같은 방법으로 Linux-2도 접속하면 이런 화면을 볼 수 있다.

설정으로 글꼴 크기나 배경에 있는 색을 바꿔줄 수 있다.

vi /etc/sysconfig/selinux를 치고 편집모드로 바꾼다

i를 눌러서 아래에 insert를 만들고

enforcing을 disabled로 바꿔준다.

엔터를 누르고 esc를 눌러 insert를 없애주고 :wq를 눌러 저장하고 나간다

yum -y update 명령어를 쳐준다 이 명령어는 깔려있는 운영체제를 업데이트 해주는 명령어이다.

기다리면 complete라는 명령어가 아래쪽에 나온다 그러면 다 되었다.

init 0을 쳐준다. 이 명령어는 저장하고 종료하는 명령어이다.

이렇게 하고 vm에서 스냅샷을 찍어준다.

root가 내가 로그인한 사용자계정

Linux-1는 내가 접속한 호스트명이다.

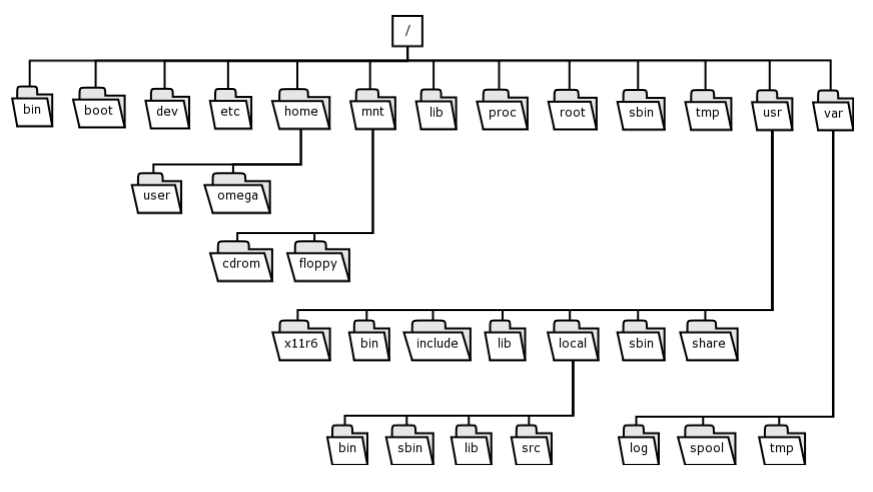

~은 현재 내가 위치하고있는 디렉토리이다

(디렉토리는 그냥 윈도우로 따지면 폴더라고 생각하면 된다.)

~은 Home Directory를 표시하는 특수기호이다. Home Directory는 각 계정마다 가지고 있는 전용 작업 공간이다.

[]밖에 #으로 표현이되면 관리자이고 만약 $로 표시된다면 일반 사용자이다.

pwd를 치게되면 본인이 있는 디렉토리를 확인할 수 있다

리눅스에서 가장 중요한건 경로이다. 계층구조로 이루어져 있기 때문에 이해만 하면 알 수 있다.

이 경로를 통해서 계층을 오가는 방법에는 절대경로와 상대경로로 나뉜다.

'학원' 카테고리의 다른 글

| 2023/06/01 리눅스 명령어, 문서 편집기 (0) | 2023.06.01 |

|---|---|

| 2023/05/31 리눅스 기본 명령어 (0) | 2023.05.31 |

| 2023/05/10 네트워크 망 구축 과제 (0) | 2023.05.10 |

| 2023/05/09 네트워크 망 구축 과제 (0) | 2023.05.09 |

| 2023/05/08 EtherChannel (0) | 2023.05.08 |